4/20には江東オペラに久しぶりにお邪魔してきました。今回のチェロセクションでパシャリ♪皆さん熱心で、とても頼もしいメンバーでした。

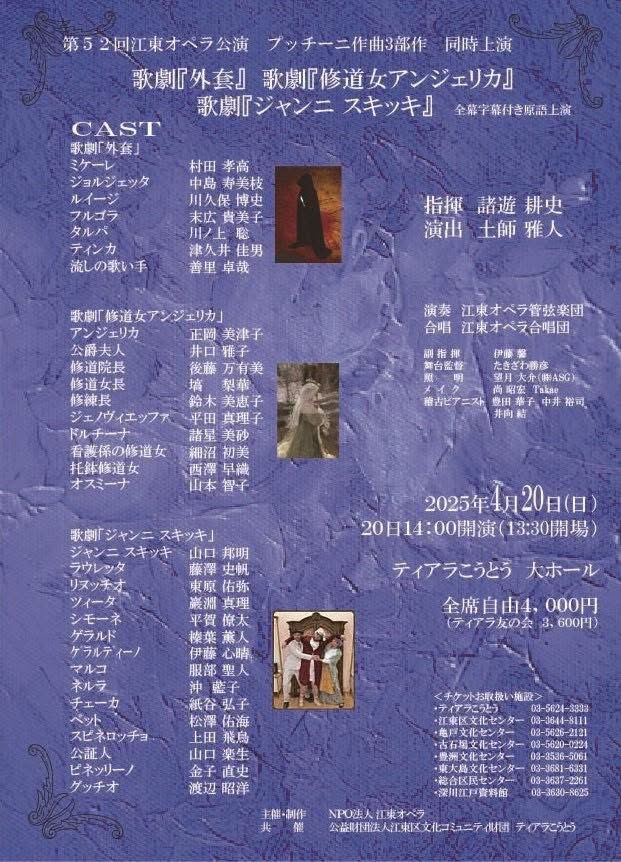

演目は、プッチーニ(1858-1924)3部作!プッチーニが作曲した1幕モノのオペラ。「外套」「修道女アンジェリカ」「ジャンニ・スキッキ」です。

これはプッチーニが、「マノン・レスコー」(1893年初演)、「ラ・ボエーム」(1896年初演)、「トスカ」(1900年初演)、「蝶々夫人」(1904年初演)、などなど超ヒット作を生み出した後作曲された曲で、3部作の初演は1918年。第一次世界大戦後の混乱の中ですね。その後には「トゥーランドット」が未完成で残されるのみ(補筆完成され1926年初演)。1924年にプッチーニは亡くなってます。

江東オペラには学生の頃からもう10年以上お世話になっていて、上記全ての作品(マノン・レスコー、ボエーム、トスカ、蝶々夫人、トゥーランドット)は既に参加済みで、そして今回3部作にも出演できて、ほぼプッチーニコンプリートが近いです笑。まだ「つばめ」や「西部の娘」など未体験な作品はあります…プッチーニさん、一体どれだけ作っているのだ…凄い…。

今回の3部作は、かなり凝った作りになっている印象があって、例えば、チェロのdiv.(ディヴィジとは、パートを分けて演奏する指示)で、一方はpizz.(ピチカートとは弦をはじく)で、もう一方はarco.(弓で弾く)の指示があり、同じ音でも2つの奏法が混ざった響きを要求していて、響きへのこだわりを感じました。

私の席から見た指揮台。

オペラという総合芸術は、本当に沢山の人の力で作られていて、オーケストラ以外に、キャストの皆さん、合唱の皆さん、舞台美術に、衣装や字幕などなど、皆さんのきめ細やかな仕事が合わさって1つの舞台が出来上がっているのですよね。素晴らしいです。お疲れ様でした!

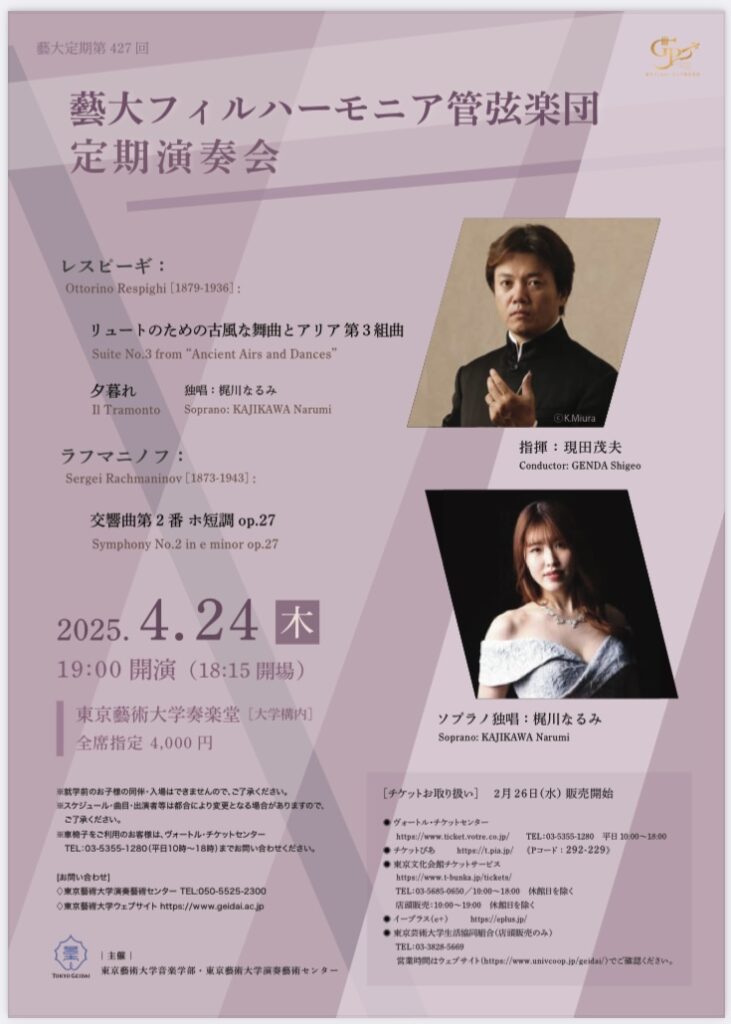

そして、4/24には藝大フィルの定期演奏会もありました♪

私の席からの景色。

レスピーギとラフマニノフ♪

現田マエストロの歌心溢れる指揮で楽しく演奏させていただきました。レスピーギのリュートのための古風な舞曲とアリア第3組曲の初演は1932年。ラフマニノフ交響曲2番は1908年。先ほどのプッチーニ3部作は1918年なので、ロマン派後期1900年代初頭へ、思いを馳せながら演奏しておりました。今参加しているミュージカルの「ホリデイ・イン」も1942年の映画に基づいたミュージカルなので、アメリカやロシアの歴史も感じながら(痛感しながら)過ごしております。巨大。エネルギーが凄い。やっぱり”こだわり”が命だと思う。こだわり抜いて創り上げるエネルギーと掛ける時間と財力。今の日本は、ものづくりの歴史や伝統をどんどん失っているような気がしていて、本当に危機感を覚えます。職人がいなくなる事がどれほどの損失か…。話が逸れましたが、”こだわり”を大事に生きていきたいです。

久々の学食のカレー🍛で締め。今後も頑張ろう。